新人薬剤師の方、薬剤師国家試験を控えている薬学部生には次の疑問があります。

はてな

新人薬剤師の勉強におすすめの本はなに?

薬剤師の専門書が多くて最初に必要な本がわからない

薬剤師として働き始めるのに勉強する必要のある項目は何?

この疑問にお答えします。

この記事の信頼性

新人薬剤師のみなさん!

薬剤師国家試験合格&就職おめでとうございます。

いよいよ薬剤師として、くすりのプロとしての仕事がスタート。

ただ実際仕事をし始めるすぐに「勉強しないといけないな」「勉強が足りないな」と感じる人は多いです。

薬剤師国家試験に向けて必死に勉強してきても、実際の医療現場では通じないことが多々あり余す。

そうすると何か専門書を買って勉強しようと考えますが、薬剤師の専門書は非常に多くの種類があり、また一冊一冊が高額なため、選ぶのに迷ってしまいます。

しかし、新人薬剤師としてまず最初に勉強しないといけない項目は明確で、次の3項目があげられます。

- 薬の基本的な知識

- 病気・病態の知識

- 検査値の知識

もちろんこれ以外にも勉強することは、数多くありますが、薬剤師として基本的な知識を身につける前にいろいろ手を出しても上手くいきません。

そこで、この記事では、新人薬剤師が薬剤師として働き始める時に、最初に勉強すべき項目の基本的な知識を身につけるのにおすすめの本を5冊をそれぞれの特徴を踏まえ紹介します。

これら5冊は新人薬剤師のみならず、ベテラン薬剤師でも病棟業務なのどの実務に役立つ本なので、非常に勉強になります。

最後まで読んでいただければ、薬剤師として働き始める時に使える理解することができ、数多くの専門書から必要な本を選ぶことに迷いがなくなります。

ちなみに動画でも挙げてますので、こちらも併せてご覧ください。

薬剤師が最初に勉強すべき3つの項目

先程も話しましたが、薬剤師として働き始める時、勉強すべきポイント、勉強が必要なこととしては次の点があります。

- 薬の基本的な知識

- 病気・病態の知識

- 検査値の知識

まずは、薬の用法・用量、適応症、副作用、禁忌症などの薬の基本的な知識。

これがないと調剤をはじめ、薬剤師として働くことはまずできません。

次に、病気・病態の知識。なぜこの疾患にこの薬が必要なのか、この薬は何のために処方されているのかを理解し、患者に説明するためには、病気・病態の理解が必要です。

そして、検査値の知識。

検査値は薬の効果の判定にも活用しますが、重要となるのは副作用の発見、評価。

したがって検査値の勉強も大事です。

つまりこれら項目は薬剤師として仕事をするうえで必要な基本的な知識となってます。

より専門的な知識も必要となりますが、まずはこの基本的な知識を身につけましょう。

薬の基本的な知識を学べるおすすめの本3冊

薬剤師が薬の基本的な知識を勉強するための書籍に、盛り込まれている必要のある情報としては、

- 用法・用量

- 副作用

- 適応症

- 相互作用

- 禁忌

などがあります。

今回紹介する次の3冊にはこれら情報が盛り込まれてます。

- 治療薬マニュアル

- 治療薬ハンドブック

- 今日の治療薬

これら3冊にはそれぞれメリット、デメリットがあり次の特徴があります。

| 治療薬マニュアル | 治療薬ハンドブック | 今日の治療薬 | |

|  |  | |

| 出版社 | 医学書院 | じほう | 南江堂 |

| おすすめポイント | 薬剤に対する情報量が多い | 薬剤ごとにポイント解説あり | 総論の解説が充実してる |

| 残念なところ | 総論が文字中心で見にくい | 情報量がやや物足りない | 薬剤ごとの情報が物足りない |

| アプリの特典 | 〇 | ◎ | ×(別料金) |

| 価格 | 5,500円(税込) | 4,840円(税込) | 5,280円(税込) |

この後、各本の詳細を紹介しますので、それぞれを比較検討したうえで、自分にあった1冊を選んでください。

3冊すべて購入する必要はありません。

専門書の購入や研修費用で何かとお金がかかって大変。

少しでも負担を減らしたい。

そんな薬剤師の方に、おすすめの3サイトを紹介。

医療業界の勉強や最新の動向がわかり非常に役立つのに、Amazonポイントがもらえる。

登録はもちろん無料。

特にm3.comは登録するだけで3,500円分のポイントがもれなくもらえます。

下記のボタンから簡単に登録可能。この機会をぜひ。

\スマホで簡単1分で無料登録/

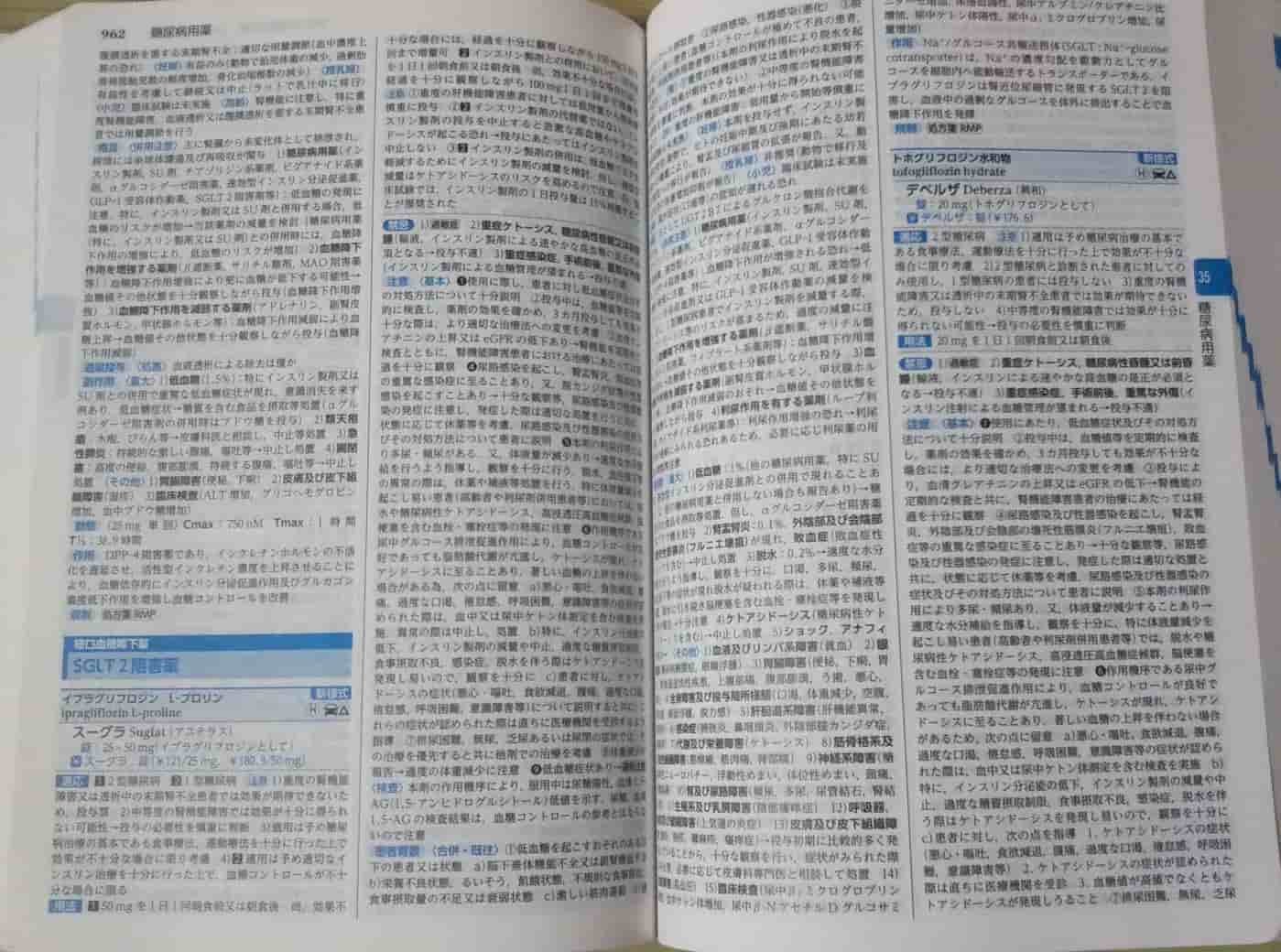

1.治療薬マニュアル

治療薬マニュアルは薬剤ごとの情報量が多い点と、本を購入することで無料で使えるアプリがあるのが魅力。

その治療薬マニュアルのおすすめポイント、残念なところは次の点です。

〇おすすめポイント

- 薬剤ごとの情報が充実してる

- 付録が充実してる

- 無料で使えるアプリがある

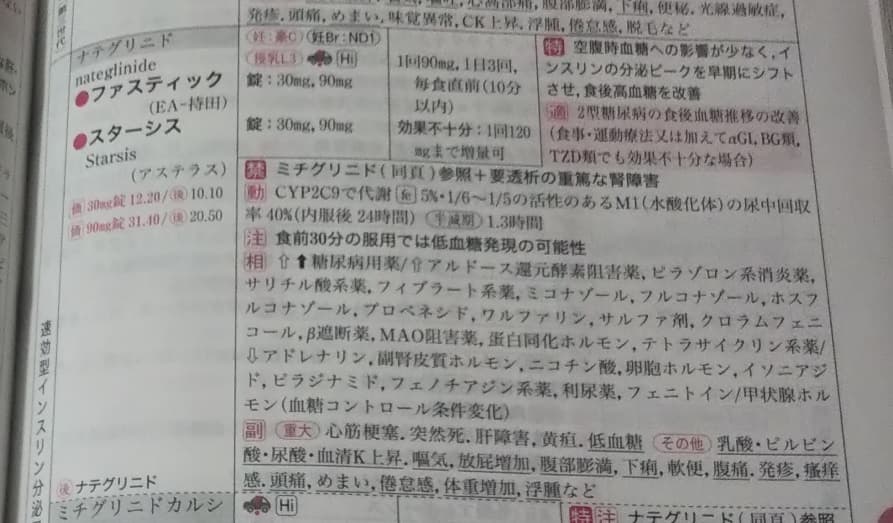

治療薬マニュアルはこのように、一薬剤ごとに用法・用量、副作用、相互作用をはじめ、実務で必要な情報が満載です。

また、疾患別禁忌症や検査値に関する付録情報も充実してます。

この情報量の多さが治療薬マニュアルのおすすめポイントです。

また購入特典として、無料で使用できるアプリがあるのも魅力の一つです。

このように書籍同様の内容がスマホで見れ、書籍をいちいち持ち歩かなくて済むのも便利です。

ただ、アプリの利用期間が書籍発行年の翌年1月末までな点が、少し残念なところです。

〇残念なところ

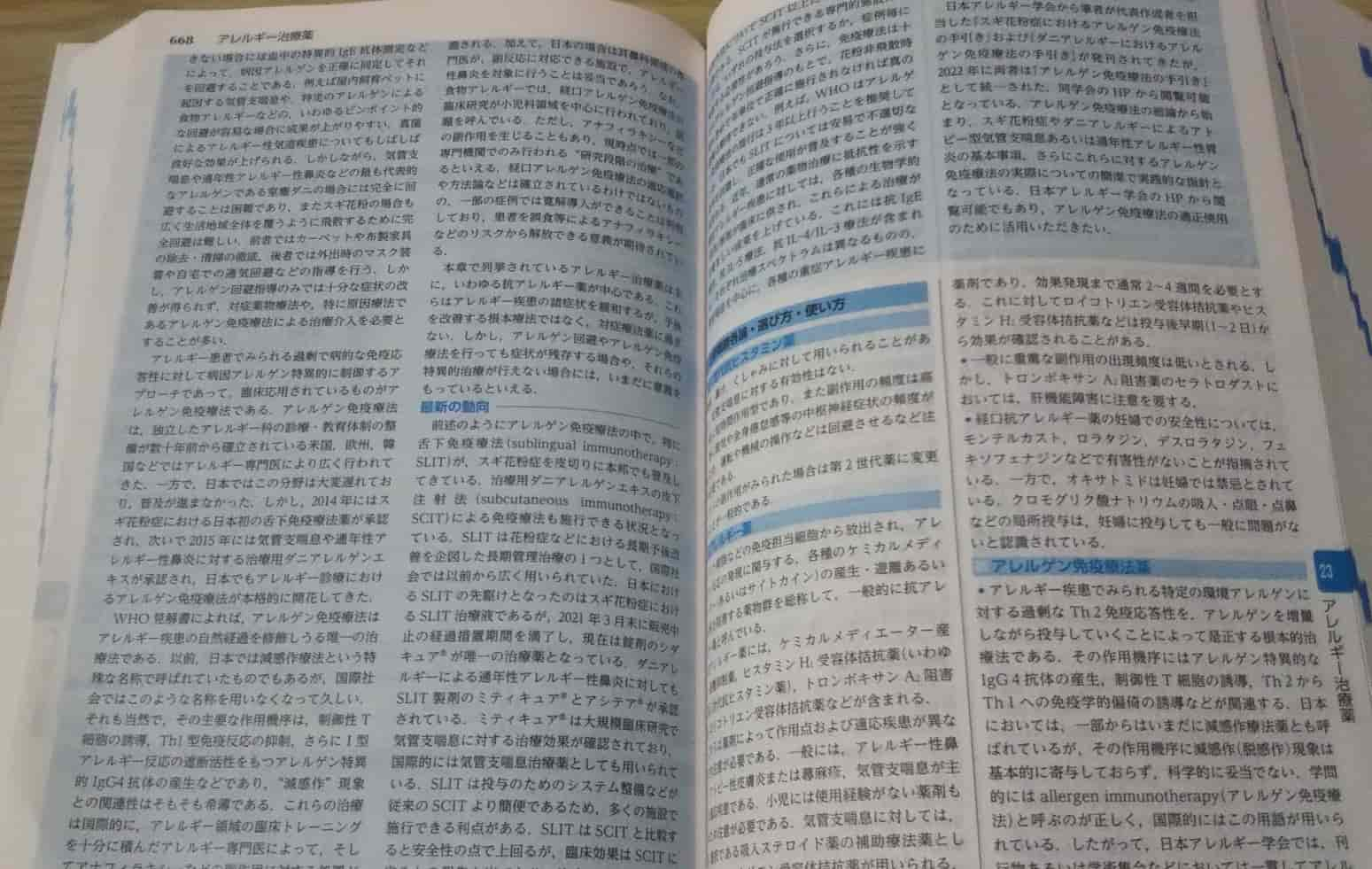

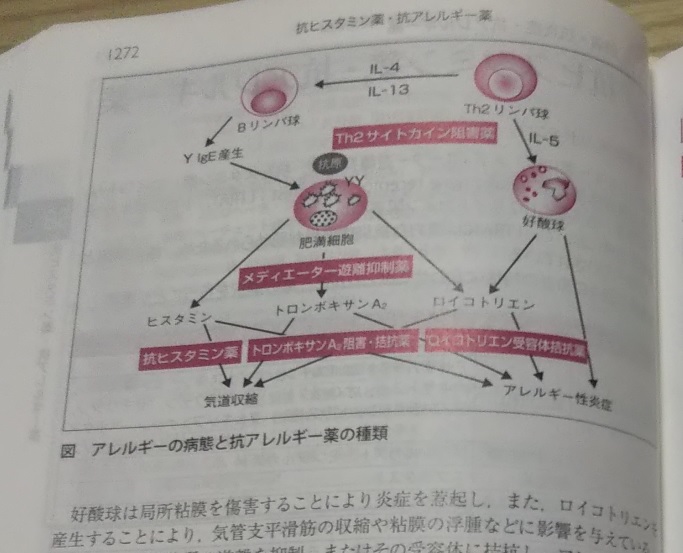

治療薬マニュアルの残念な点としては、抗アレルギー薬や糖尿病薬など薬効分類の総論が文字中心で見にくい点があげられます。

治療薬ハンドブック、今日の治療薬は、総説に図表を多く用いてますが、治療薬マニュアルはこのように文字中心で、若干理解しにくい点があります。

この点が残念なところはありますが、各薬剤の情報が充実していて、付録も充実し、購入特典の無料アプリがあるのが、治療薬マニュアルをおすすめする理由です。

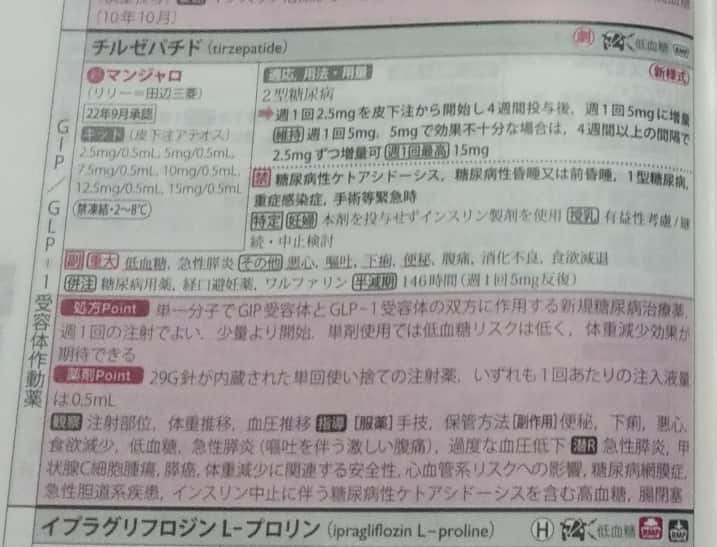

2.治療薬ハンドブック

治療薬ハンドブックは、薬剤ごとにポイント解説がある点、購入特典の無料アプリが充実している点などが、高い評価を得てます。

その治療薬ハンドブックのおすすめポイント、残念なところは次の点です。

〇おすすめポイント

- 薬剤ごとにポイント解説が充実してる

- 総説が図表入りでわかりやすい

- 無料で使えるアプリが充実してる

治療薬ハンドブックはこのように知りたい情報がコンパクトにまとまってます。

そのうえ、薬剤ごとに処方ポイント、粉砕の可否など薬剤の特徴などをまとめた薬剤ポイントがあるため、服薬指導や副作用のモニタリング等で活用しやすくなっているのが、魅力です。

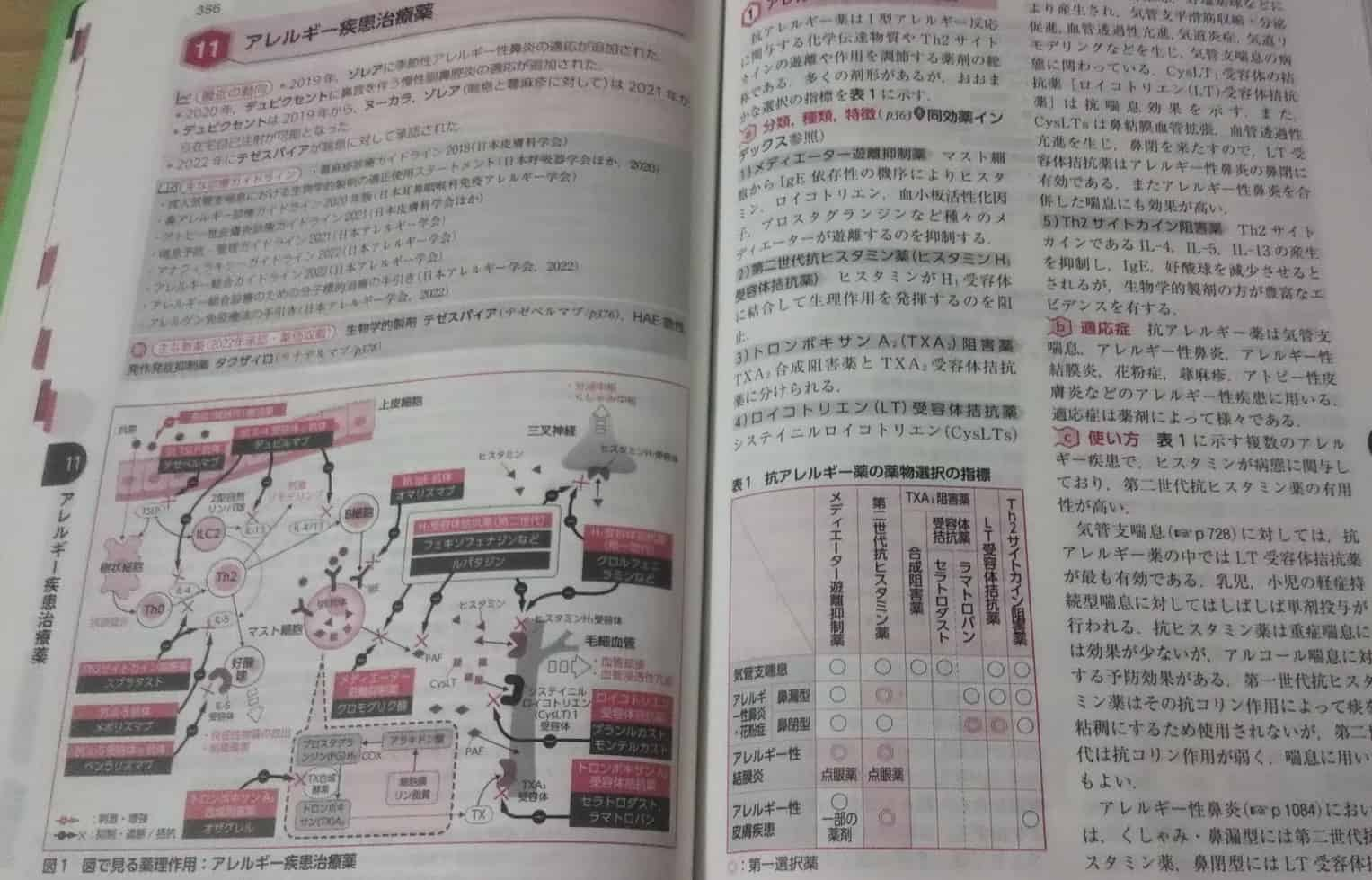

また治療薬ハンドブックはこのように総説に図表を多く用いているので、理解しやすいのが特徴です。

さらに、購入特典の無料アプリが他社とことなり充実してます。

例えばこのように、出版元のじほうが配信している薬剤師業界の最新のニュースが見れたり、

また治療薬ハンドブックの書籍の付録として掲載されている便利なツールを見ることができたり、各章の薬剤の総説に記載されている内容から作成されている問題集があり、知識の修得・確認に使えます。

その上、このアプリは治療薬マニュアルと異なり、利用期間に制限はありません。

もちろん最新情報にデータを更新するには、次の最新版を購入する必要がありますが、期間で見れなくなることがないのが、治療薬マニュアルよりも優れている点です。

〇残念なところ

治療薬ハンドブックの残念なところは、薬剤ごとの情報がコンパクトにまとめられているため、もっと深く情報を知りたい時は、別の資料をみる必要がある点です。

しかし必要なポイントは掲載されているので、そこまで問題ないと思われます。

このように薬剤ごとにポイント解説がある点、総説がわかりやすい点、無料のアプリが充実している点が、治療薬ハンドブックのおすすめポイントです。

3.今日の治療薬

今日の治療薬のおすすめポイントは、薬剤の情報がコンパクトにまとまっている点と、総論の解説が充実している点が挙げられます。

〇おすすめポイント

- 薬剤の解説がコンパクトにまとまっている

- 総説が図表入りでわかりやすい

今日の治療薬はこのように薬剤ごとの情報が、非常にコンパクトにまとまっているので、仕事中にパッとすぐに調べたい時に便利です。

また、各章の総説に関しては、治療薬マニュアル、治療薬ハンドブックと比較して、より多くの図表を用いてわかりやすく解説してあります。

各薬効分類をしっかり理解したいなら、今日の治療薬はおすすめです。

〇残念なところ

- 薬剤ごとの情報量が少ない

- 無料のアプリがない(有料版はあり)

先程も紹介したように、情報は必要最低限に限られ、コンパクトにまとまっているのですが、やはり情報量は少ないです。

また、コンパクトにするため、記号や略語が多いため理解しにくい点もあります。

アプリに関しては、月額429円のプランとなっており、本を買ったうえでアプリで見るためには別料金。

ただし年4回最新の情報に更新されるのは、メリットかもしれません。

このように今日の治療薬は情報がコンパクトにまとまっていて、業務中使いやすく、総説が充実しているのが魅力です。

これら治療薬マニュアル、治療薬ハンドブック、今日の治療薬、それぞれメリット・デメリットがあるので、自分にあった1冊を選んでください。

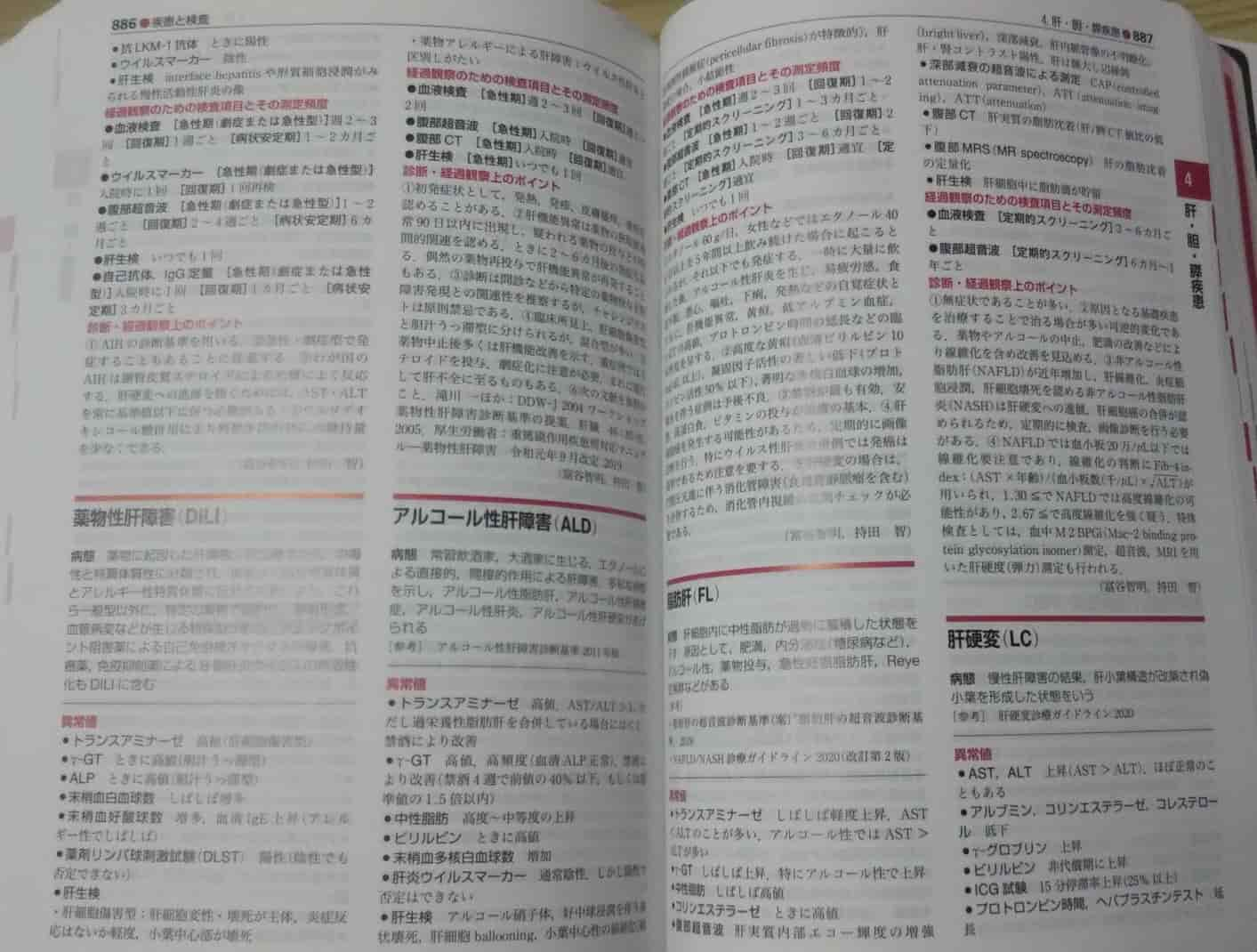

病気・病態の基本的な知識を学べるおすすめの本

薬剤師が病気・病態の基本的な知識を勉強するための書籍に、盛り込まれている必要のある情報としては、

- 病態生理

- 原因

- 診断・検査

- 治療法

- 処方例

などがあります。

これら情報が盛り込まれておすすめなのが、南山堂から出版されている、病気とくすりで月刊誌「薬局」の増刊号になります。

病気とくすりは、毎年発刊される時もあれば、年数を開ける時もあり、2023年3月時点での最新版は2021年版。

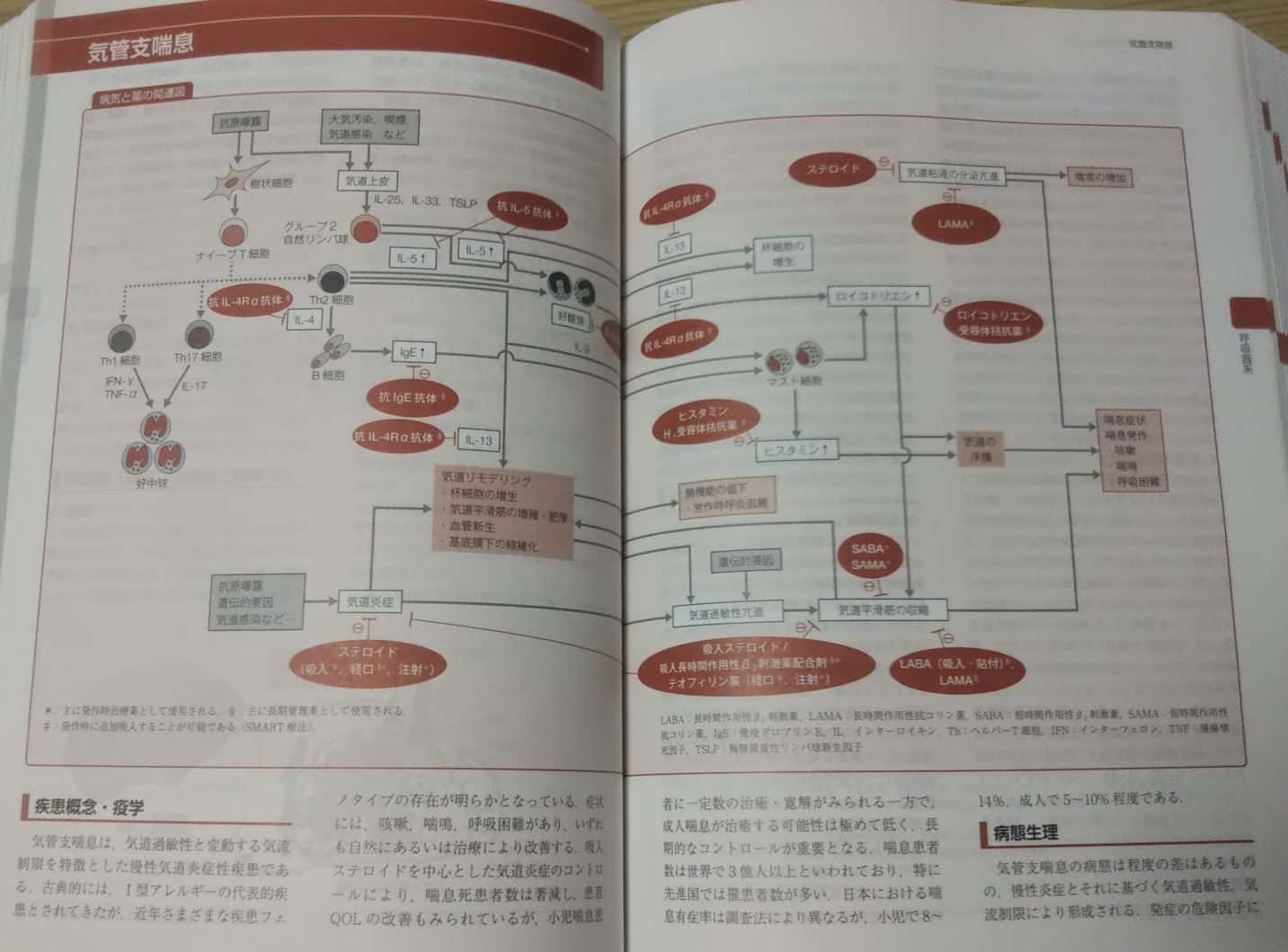

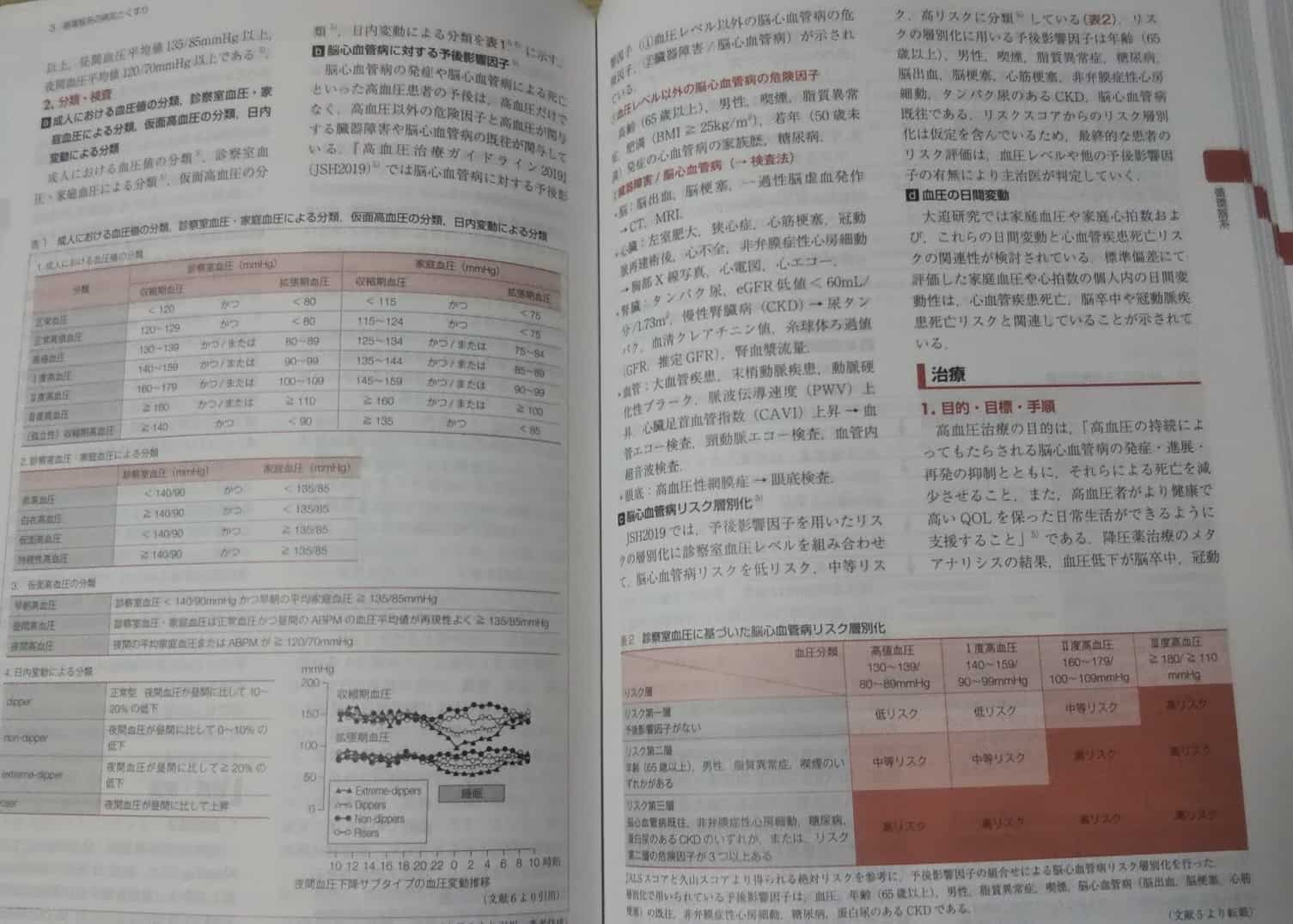

病気とくすりの特徴というと、図表を多く用いてわかりやすく解説している点です。

このように病態概念、病態生理の図表を用いてすごく理解しやすくまとめられてます。

治療や診断の情報にも図表がふんだんに盛り込まれてます。

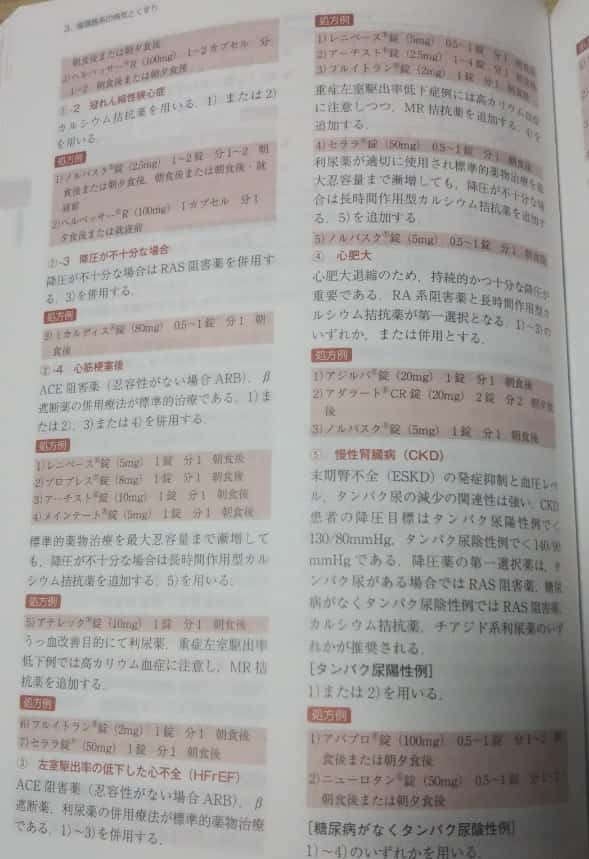

処方例に関しても、こちらは高血圧の処方例ですが、患者の病態に応じた処方ポイント、

処方例が解説しており、処方から病態の推測を行うにも役立ちます。

こちら病気とくすりには、モデル・コアカリキュラムで挙げられている全領域の病気について、病態概念、病態生理、診断・検査、治療、そして処方例が掲載されてます。

したがってこの1冊で大抵の病態については学ぶことが十分可能です。

このように病気とくすりは、図表が多く用いられてわかりやすく病気・病態を学べるので薬剤師の最初の勉強の本として、おすすめの1冊となってます。

※病気とくすりは中古でしか取り扱っていない場合があり、しかも料金が高い可能性もあるので、その際は下記の南山堂ホームページのリンクから購入してください。

医師が使用する病態・症例の参考書として、今日の治療指針が医学書院より発刊されてます。

これは医師向けなのでより多くの病気・病態を詳しく解説していて、処方例も豊富です。

ただし価格が病気とくすりの3~4倍程度となってます。

確かに非常に勉強になる本ですが、価格が価格なので、まずは病気とくすりや他の本で勉強してから、必要に応じて購入を検討してみてください。

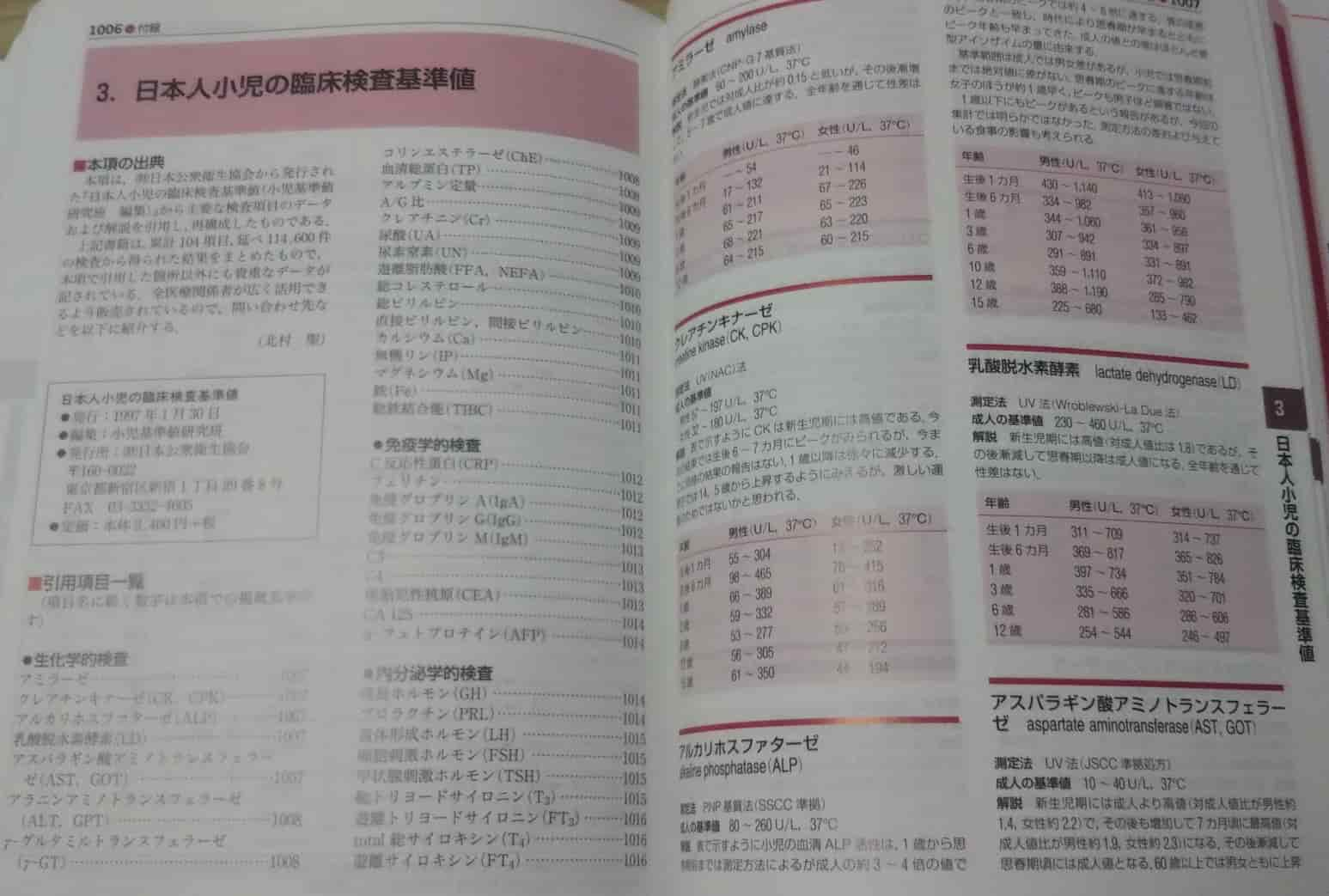

検査値の基本的な知識を学べるおすすめの本

薬剤師が検査値の基本的な知識を勉強するための書籍に、盛り込まれている必要のある情報としては、

- 基準値

- 異常値の時の症状

- 異常値になるメカニズム

- 患者背景

などがあります。

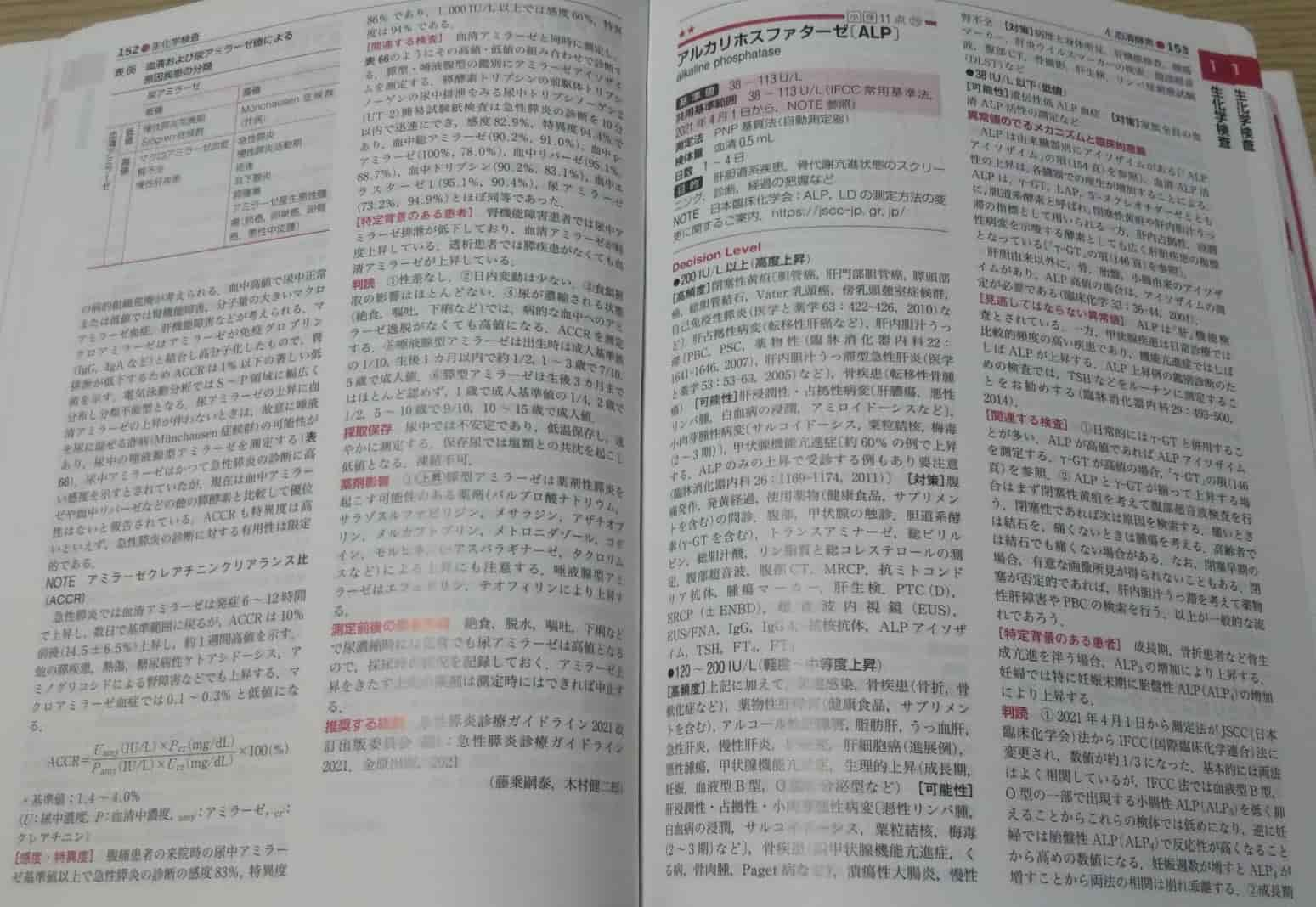

検査値に関する本は様々出てますが、情報多く、内容がわかりやすくまとまっていて、活用しやすいのが、医学書院から発刊されている臨床検査データブックになります。

この臨床検査データブックは薬剤師のみならず、医師、臨床検査技師も愛用の一冊となってます。

このよう臨床検査データブックは、検査値の基準値をはじめ、異常値の時の臨床所見、症状、患者背景などの解説などは、もちろん、異常値がでるメカニズムについてもしっかり解説されていて、わかりやすく、勉強になる内容となってます。

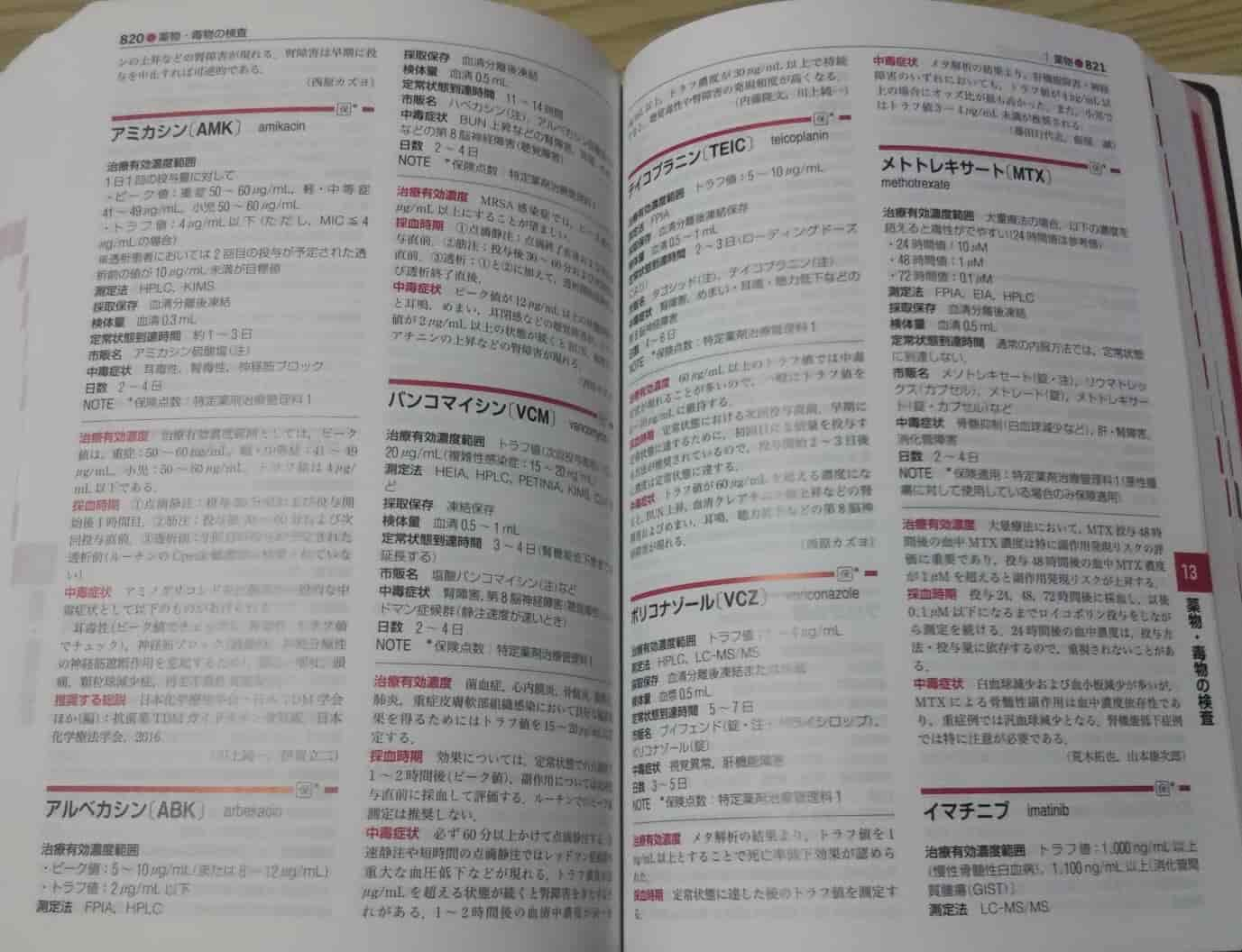

薬物血中濃度、TDMの検査関連の情報もしっかり盛り込まれてます。

また臨床検査データブックは、疾患に対して、注意すべき検査値が調べられるのも魅力の一つです。

このように様々な病態に関して、異常値が見られる検査項目などが一目でわかります。

そしてありがたいのが、小児の臨床結果の基準値。

小児は大人と体型、体質が違うため、検査値の基準値も大人とは異なります。

この小児の基準値がまとまっているのは、小児領域で仕事をする薬剤師には特に重宝します。

このように臨床検査データブックは検査値に関する情報量が豊富な点と、TDM、疾患別の検査値の注意点、小児の検査値など追加情報も非常に豊富なので、医師、臨床検査技師からも重宝される一冊となっているので、非常におすすめです。

まとめ:まずは基本をしっかり勉強してその後専門領域を勉強しよう

まとめます。

薬剤師として働き始める際にまず最初に勉強しないといけない、基本的な項目として次の3点をあげました。

- 薬の基本的な知識

- 病気・病態の知識

- 検査値の知識

そして、これら基本的項目を勉強するのにおすすめの本として次の5冊を紹介しました。

〇薬の基本的知識を学ぶ(次の3冊から1冊)

- 治療薬マニュアル

- 治療薬ハンドブック

- 今日の治療薬

〇病気・病態の基本的知識を学ぶ

病気とくすり

〇検査値の基本的知識を学ぶ

臨床検査データブック

実際仕事をして知識不足を感じたり、先輩薬剤師の働きぶりをみてあせったりして、いろいろな勉強、本に手を付けてしまうかもしれません。

もちろん勉強することは、数多くありますが、薬剤師として基本的な知識を身につける前にいろいろ手を出しても上手くいきません。

したがって、まずは基礎固めとしてこれら本から勉強を始め、基礎が固まったとおもったり、興味がある領域がみつかったら、さらに深く専門書で勉強してください。

今回紹介した本でガッツリ勉強して知識を身につければ、薬剤師として最低限恥ずかしくないレベルとなっているはずです。

ぜひとも頑張ってください。

ただやはり専門書は値段が高くて大変。

奨学金の返済もあるし・・・

その方々には無料で本を購入することができるお得な情報があります。

で紹介してますのでご覧ください。

最後に今回最初に読むべき本について紹介しましたが、実際新人薬剤師はどういう勉強をやっていけば実力がつくのか。

おススメの勉強方法を「毎日1つで差がつく!新人薬剤師の勉強方法初級編」で紹介してます。

ぜひ参考にしてください。

【薬剤師限定キャンペーン】

m3.comでは、新規会員登録すると、もれなく最大3,500円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中!

貯まったポイントはAmazonギフトなどに交換可能!

m3.comは業界最大手の医療情報サイトで東証プライム市場上場企業。

薬剤師会員数は約21万人、日本の薬剤師数32万人なので薬剤師の3分の2の人が登録する役立つサイト!

入会費、年会費は無料で登録すると次の特典が!

|

新規会員登録で最大3,500円分のポイントキャンペーンは期間限定!

この機会をお見逃しなく!

\スマホで簡単1分で無料登録/